TEL.054-285-5201

受付時間 平日 9:00-18:00

スタッフブログ

2024.08.13

万が一に備えて、福祉用具で出来る事/防災対策【れんたる通信8月号】

こんにちは。

レンタル事業部静岡 サービスマネージャーの増田です。

レンタル事業部では、毎月れんたる通信という名前でお客様に福祉用具の役立ち情報をお届けしています。

ご利用いただいておりますお客様には請求書と一緒に同封させていただいています。

れんたる通信だけではお伝えしきれない情報をブログと連動しさらに深掘りして発信していますので、ぜひブログと合わせてご覧ください!

今月のれんたる通信では、『防災』をテーマに情報をお届けいたします。

福祉用具をご利用いただいているお客様はもちろん、皆様にも役立つ情報と思いますのでブログでもお伝えをさせていただきます!

■地震対策をする際に知っていただきたい事

阪神・淡路大震災の室内の状況

平成7年の阪神・淡路大震災では、家具が転倒し食器棚から食器が飛び出して散乱していたことによって、

逃げ遅れたり室内で怪我を負った方も大勢いました。

災害時に想定される室内(台所)の様子

・食器棚が倒れ食器類が粉砕する

・倒壊により窓ガラスや釘が散乱する

・雨や水漏れなどで床が濡れる

停電してしまえば真っ暗...

もし災害発生時が夜の場合、停電してしまえば室内は真っ暗になります。

そんな中でガラスや尖ったものがどこに散乱しているのか把握することはとても難しいです。

スリッパを準備していてもそこが薄い物であれば突き刺さって破れる可能性があります。

ですので、今一度災害が発生した際の足元の安全を考えてみて下さい。

■9月1日は防災の日

9月1日は関東大震災(1923年)が起こった日。

関東大震災の甚大な被害をうけて政府、地方公共団体等防災関係諸機関をはじめ、

広く国民が、台風・豪雨・地震等の災害についての認識を深め

これに対処する心構えを準備するという主旨で防災啓発を目的に

9月1日が「防災の日」として制定されこの日を含む8月30日から9月5日は防災週間となっています。

つい先日も、南海トラフ地震臨時情報が発表され、私たちの住む静岡でも緊張が走りました。

南海トラフ地震臨時情報とは?地震が発生したらすぐに避難するための備えとは?

などの情報が内閣府のHPにまとまっていました。

【内閣府防災情報】

必要に応じた避難や、日頃の準備が大切です。

■災害時の足を守る為に、防災ルームシューズ

防災の観点から作られたルームシューズがあることをご存じでしょうか?

・釘や破片などから足裏を保護する踏抜き防止材内蔵

・つま先まで開いて足入れしやすく、マジックで微修正可能

・左右サイズ違いでのご用意可能

・普段履き出来るシンプルデザイン

福祉用具で出来る防災対策の一つとして、防災ルームシューズをご用意しています。2,790円(税込)でご購入いただくことが可能です。

気になって下さった方、ぜひレンタル事業部へお問い合わせください!

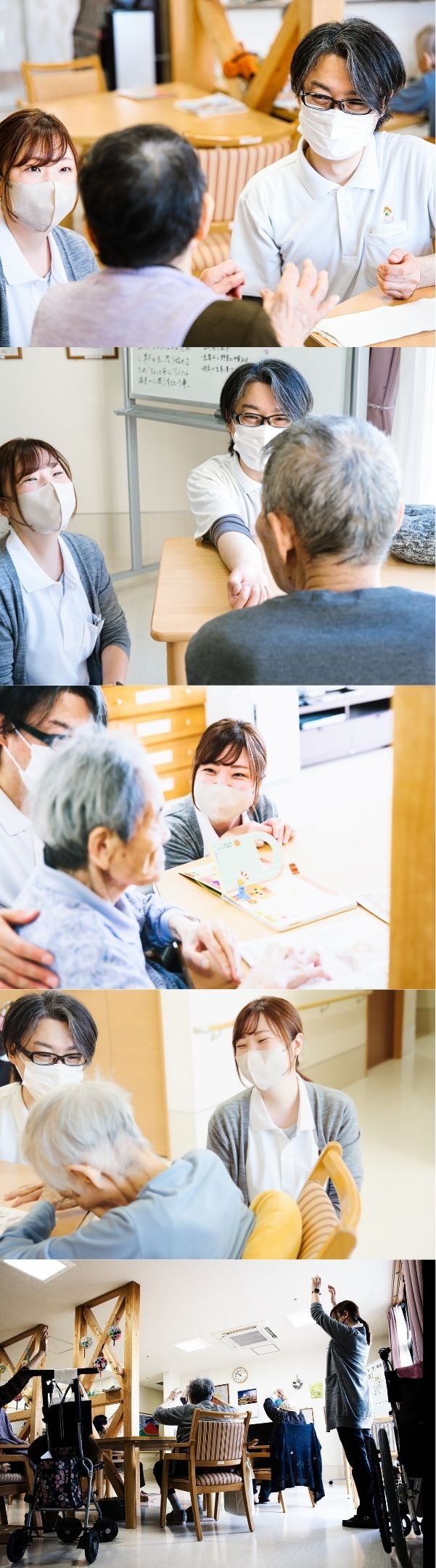

◇◆ご自宅から相談可能!専門家と考える福祉用具・住環境のオンライン相談◆◇

福祉用具・住環境に関する様々なお悩みに福祉用具専門相談員がお答えし、必要に応じて他サービス・支援機関等もご紹介いたします。

オンラインで相談可能ですので、お気軽にご連絡ください!

▼このようなお悩みはありませんか?

・家の中で躓いたり、夜間暗いと不安になる。何か良い対処法はないか?

・今福祉用具を使っているが、悩みが解消できていない

・遠距離で介護をしているので不安がある

・転倒しない為に、何か出来ることはないか知りたい

↑詳細・申し込みはクリック↑

◇◆すぐに福利用具を活用したい方はこちら!まごころレンタルへのお問い合わせ◆◇

福祉用具を『借りたい』『買いたい』『住宅の悩みを解消したい』といったお問い合わせを受け付けております。

また、介護保険利用確定前の福祉用具の利用や、その方に合った福祉用具の選定などお気軽にご相談ください。

※お急ぎの方はお電話にてお問い合わせください。

お電話:054‐274‐2621

2024.06.24

据え置き型手すりが生活を変える!ポイントと種類。 ☆一穀米福祉用具相談員の日々☆

こんにちは、岡田です。

梅雨入り前の暑さは皆さん大丈夫でしたか?

自分は「ヤバい」と思った時にはアイスのお世話になっていました。

そして、本格的に梅雨入りする前に森町のききょう寺に行ってきました。

6月上旬から開園していたので「そこそこ咲いているのかな?」と思って

行ってみたら2分咲き位でした。

アジサイは丁度見頃で、風鈴が涼しげな音色で癒されはしました。

蓮華もちょこっと咲いたりしていたんですけど、メインの桔梗がねぇ...

帰り際にお散歩中のワンコが水溜の中の水をこっそり飲んで、ご主人様に怒られている時の

ハッした顔にホッコリしたので、プラマイゼロです。

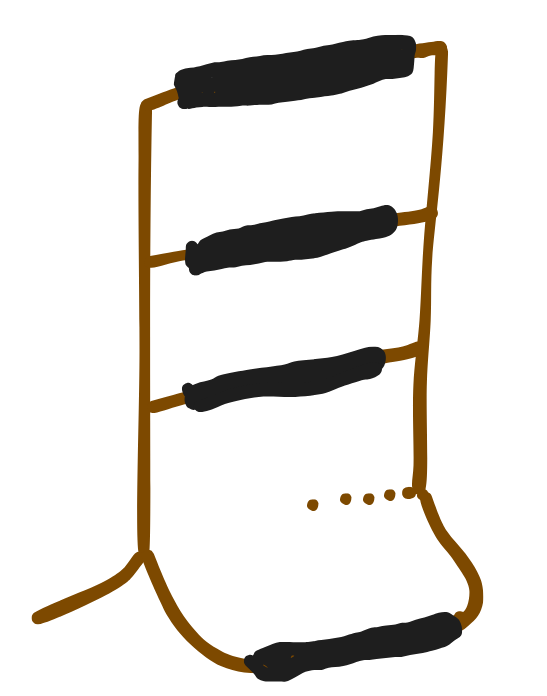

今回は「据え置き型手すり」についてお話したいと思います。

そもそも「手すりは何のために使うのか?」というと

移動時や立ち座り動作の安全性の確保や補助、身体的負担の軽減

が主な目的になります。

生活環境は人それぞれですので、多くの場所に設置できる据え置き型手すりは

利便性が高いです。

メリットとして

①床や壁に固定しないので家屋が傷つきにくい

②移動可能

③使用場所によって形状を選べる

といったものが挙げられます。

デメリットとして

①ベース(金属の床板)が大きく設置場所を選ぶ

②水平方向の力がかかると横ずれする

といった点があります。

実際の使用例としましては

①トイレ

②上がり框

③玄関前

④ベッド横

⑤居室内

⑥お風呂場

参考:快適空間スクリオ ふくよく90-Ⅰ

と様々な場所で活用できます。

基本的に、福祉用具レンタルで取り扱う商品の中で、ベースと呼ばれる底の板が付いている

据え置き型手すりは重い(総重量10㎏以上の物がほとんどです)のでそう簡単には動きません。

加えて、トイレ用であれば便座に固定するパーツが付いていたり、ベッド横に設置したければ

ベッドに固定するパーツをオプションで付け加えられる商品もあったりします。

なので自由度は高いです。

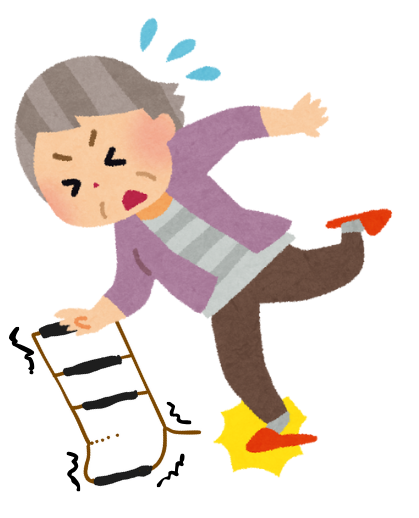

但し、注意していただきたい点もあったりします。

それは、使用する際になるべくベースを踏むように設置してほしいという所です。

理由は単純でベースに乗らずに過度な力を掛けると、傾いてしまう場合があり、

バランスを崩すリスクはなるべく減らしたいからです。

商品によっては持ち手を真ん中に設置することが出来るので、相談して頂ければよいかと思います。

設置場所としましては、使用する方が移動する時に自然と

手を添えられる、握る箇所が好ましいです。

また、人によってはタオルや服をヒョイと掛けてしまいます。

そうしますと、衣類でツルっと滑って逆に危険な場合があるので、

なるべく物を掛けるのは控えて下さい。

それではまた✋

◇◆ご自宅から相談可能!専門家と考える福祉用具・住環境のオンライン相談◆◇

福祉用具・住環境に関する様々なお悩みに福祉用具専門相談員がお答えし、必要に応じて他サービス・支援機関等もご紹介いたします。

オンラインで相談可能ですので、お気軽にご連絡ください!

▼このようなお悩みはありませんか?

・家の中で躓いたり、夜間暗いと不安になる。何か良い対処法はないか?

・今福祉用具を使っているが、悩みが解消できていない

・遠距離で介護をしているので不安がある

・転倒しない為に、何か出来ることはないか知りたい

↑詳細・申し込みはクリック↑

◇◆すぐに福利用具を活用したい方はこちら!まごころレンタルへのお問い合わせ◆◇

福祉用具を『借りたい』『買いたい』『住宅の悩みを解消したい』といったお問い合わせを受け付けております。

また、介護保険利用確定前の福祉用具の利用や、その方に合った福祉用具の選定などお気軽にご相談ください。

※お急ぎの方はお電話にてお問い合わせください。

お電話:054‐274‐2621

2024.06.14

置き型?取り付け?どこへ?手すり選びのポイント ☆一穀米福祉用具相談員の日々☆

こんにちは、岡田です。

大分気温が上がってきて、蒸し暑い日が多くなってきました。

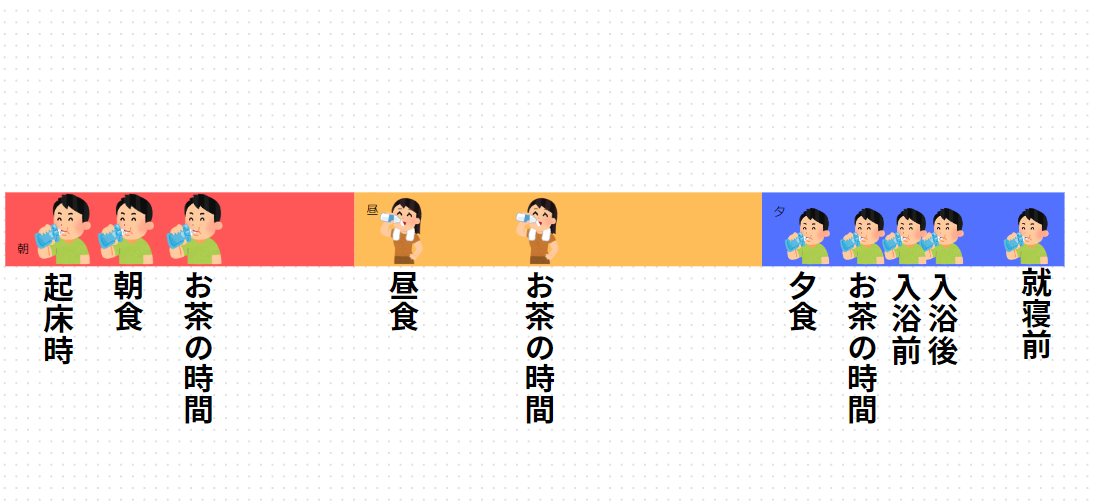

皆様、こまめな水分補給をして脱水や熱中症には十分気を付けてください。

そんな中、自分は6月9日に開催された由比の桜エビ祭りに行ってきました。

人が多く集まって賑やかでした。

しかし、時間帯にもよったのでしょうが、桜エビのかき揚げ(1枚500円)に

1時間30分待ちの行列が出来ていたのにはびっくりしました。

それ以外にも、無料配布の桜エビやちりめんに配布時間の1時間前に並び始める

人もいたり...

早い人は朝の5時から並んだ人もいたそうです。

すごいバイタリティですよね。

自分には真似できません。そんなに待つくらいなら、お金を出して購入します。

屋台も沢山出ていて、テントでビールを飲みながら楽しまれている方も大勢いらっしゃいました。

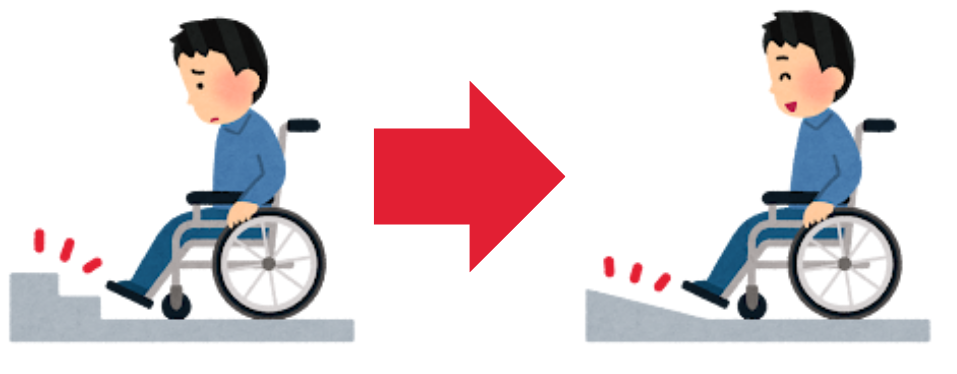

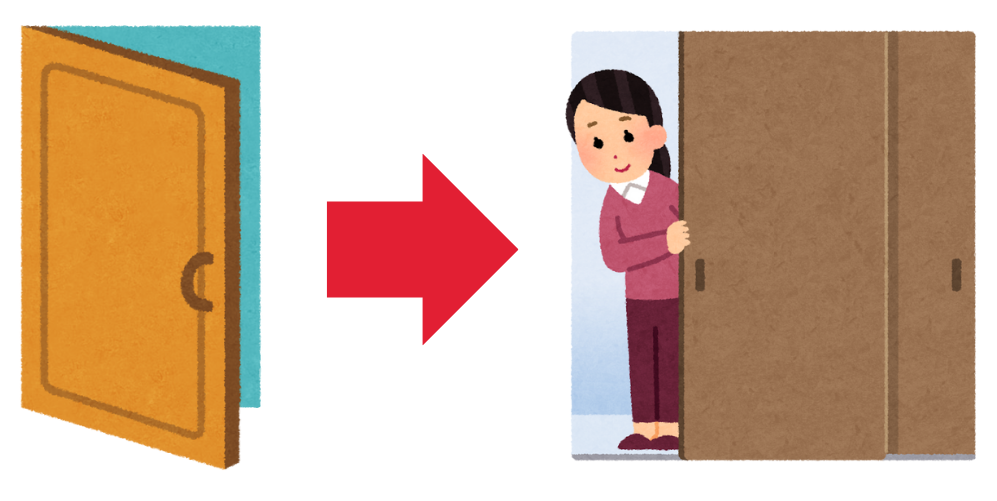

さて、今回は手すりを購入する時のポイントと注意点についてお話しします。

「家族が歩くときにフラッとしてきたな、手すりがあった方がいいかな?」

と思った方はホームセンターにどんな手すりがあるのか見に行ったり、

今はネット通販も流行っているので、検索して購入される方もいらっしゃると思います。

使用場所によって色々形状は違うので、立ち座り用だったら

こんなのだったり、

ベッドの取り付ける用だったら

こんなのだったり。

自分のイメージ的には比較的軽量なものが多いイメージです。

大きさが合えば自分の設置したい場所に置きやすいですね。

仏壇の前であったり、ソファーの横であったり(コンパクトな手すりはコチラでも

紹介しました)。

ベッド用も頭側、足側、真ん中、右側左側と設置個所の自由度が高いです。

しかしながら軽量=動かしやすいということでもあるため、

適切な使用方法をしないと転倒するリスクが高くなってしまいます。

自身で購入される場合は説明書を読んで、安全な使用方法を心がける必要があります。

また、慣れてくると「これ位なら大丈夫」という思いも出てきてしまうので、

身体機能が低下した時や、退院した時に同じような使い方をするとケガの元になったりします。

破損や劣化(ボルトが緩んでいたりなど気づかないうちに壊れやすくなっている事もあります)による

リスクもあるので定期的なメンテナンスは欠かせませんし、場合によっては買い替える必要があります。

レンタルで手すりを使用するとなると、半年に1回は点検に伺いますし、それ以外でもご家族やCMから

ご連絡があればお伺いして、必要と思われる場所を確認して、お客様に合った商品を相談員が選定します。

また、破損や劣化があっても無料で交換できます(※場合によっては請求がかかる場合があります)。

それ以外でも、ご相談いただければ提案できることもあります。

例えば、

「浴室前の手すりが結露で濡れて、滑りやすくバランスを崩してしまう」

というご相談をいただいた時には、量販店ですべり止めのシールがある事を

お知らせして、実際にご使用いただきました。

「どう貼れば効果的なの?」と使用方法が気がかりなご様子でしたので、

貼付けの部分はお手伝いさせていただきました。

また、購入される商品によっては介護保険が適用されるものも

あったりするので(コチラなど)、安価かつ、安心安全を考えた時には

自身で購入を検討している場合でも、福祉用具専門相談員にご相談いただいてはいかがでしょうか?

自分でDIYして取り付けようと考えている方は、取り付け箇所に下地が無いと時間経過とともにグラついて

しまうこともあるので、下地を確認する道具も準備するか、大工さんに確認してもらうかしてくださいね。

自分たちは住宅改修も行っている事業所ですので、そういった点でもご相談いただければ対応させていただきます。

それではまた✋

◇◆ご自宅から相談可能!専門家と考える福祉用具・住環境のオンライン相談◆◇

福祉用具・住環境に関する様々なお悩みに福祉用具専門相談員がお答えし、必要に応じて他サービス・支援機関等もご紹介いたします。

オンラインで相談可能ですので、お気軽にご連絡ください!

▼このようなお悩みはありませんか?

・家の中で躓いたり、夜間暗いと不安になる。何か良い対処法はないか?

・今福祉用具を使っているが、悩みが解消できていない

・遠距離で介護をしているので不安がある

・転倒しない為に、何か出来ることはないか知りたい

↑詳細・申し込みはクリック↑

◇◆すぐに福利用具を活用したい方はこちら!まごころレンタルへのお問い合わせ◆◇

福祉用具を『借りたい』『買いたい』『住宅の悩みを解消したい』といったお問い合わせを受け付けております。

また、介護保険利用確定前の福祉用具の利用や、その方に合った福祉用具の選定などお気軽にご相談ください。

※お急ぎの方はお電話にてお問い合わせください。

お電話:054‐274‐2621

ARCHIVE

ARCHIVE

静岡県静岡市駿河区南町18-1 サウスポット静岡17F

TEL:054-285-5201 FAX:054-280-7341